[자료구조] Bloom Filter

서론

Hash(1) 포스트와 Hash(2) 포스트에서 해시에 대해 공부했었다. 그에 나아가서 확률적 자료구조인 Bloom Filter에 대해서 알아보고 해시와 어떤 점에서 관련 있는지 보고자 한다.

Bloom Filter

간단하게 해시 함수 결과값을 이용해서 집합 내에 특정 원소가 존재하는지 확인할 때 사용하는 확률적 자료구조라고 생각하면 된다.

특정 A와 B라는 값이 있으면 둘의 해시값이 각각 a와 b로 나올텐데, 이 두 값이 같다면(if(a == b)) A와 B도 같을 확률이 있다는 것이다.

하지만 A와 B의 해시값이 애초에 다르다면 원래 값 A와 B를 비교하기도 전에 해시값부터 다르기 때문에 같은 값이 아니라는 것이 보장된다는 확률론을 의미한다.

Bloom Filter의 사용 예시

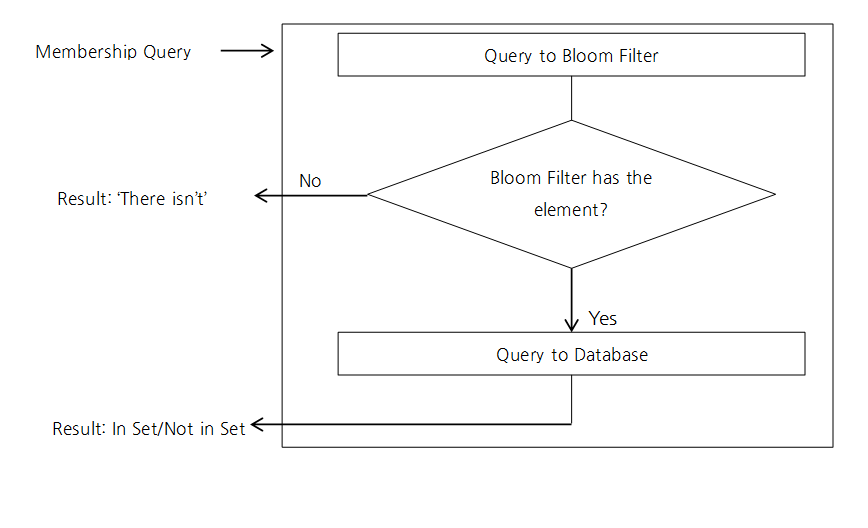

위 예시 흐름에 대해서 요약해본다.

- 쿼리에 대한 결과 존재 확률을 판단하게 위해 먼저 Bloom Filter에서 판별한다.

- 없다고 판별됐다면 없다고 바로 결과를 반환한다.

- 있다고 판별됐다면 실제 DB에 쿼리를 날려서 호출한다.

- 해당 결과가 있는지 없는지 반환한다.

위에서는 DB의 조회에 Bloom Filter 방식을 어떻게 접목 시켰는지 예시로 들었다.

Bloom Filter에서 1차적으로 원소가 존재할 확률을 판별해서 확실히 없을 것이라는 확률이 나온다면 실제 DB 통신까지 가지 않고 탐색을 종료해서 성능 향상을 기대할 수 있다.

Bloom Filter에서 특정 원소를 찾는 방법

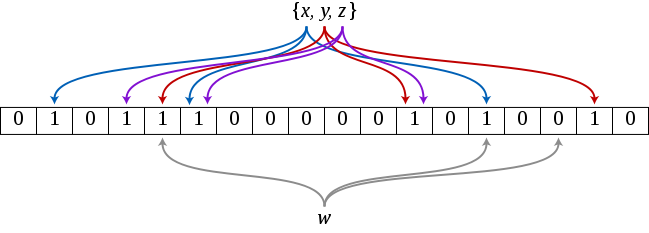

Bloom Filter에서 특정 원소를 찾는 방법에 대해서 위 그림을 참고해서 설명하고자 한다.

Bloom Filter는 내부적으로 m개의 비트를 담을 수 있는 배열의 형태로 구성된다. 그리고 해시 함수는 각각의 입력 값에 대해서 0~m-1 범위의 값을 반환할 것이다. 예시에서는 3개의 해시 함수를 사용한 Bloom Filter이다.

우선 x에 대한 해시 함수의 반환값은 각각 1, 5, 13이 나왔다. 그러므로 Bloom Filter 배열의 해시 함수 반환값에 대한 인덱스의 비트를 1로 바꿔준다.

이와 같은 방법으로 Bloom Filter y, z에 대한 처리도 진행했다.

x, y, z 원소의 존재를 Bloom Filter에 표시하고, w 원소가 존재하는 지 판별해보고자 한다. w 원소에 대한 해시 함수 반환 값은 각각 4, 13, 15이다. Bloom Filter에 4와 13에 대해서는 비트가 켜져있지만 15에 대해서는 비트가 켜져있지 않다. 고로 w 원소는 존재하지 않음을 파악할 수 있다.

(비트가 켜져있음을 배열 값이 1인 형태, 비트가 꺼져있음을 배열 값이 0인 형태라고 생각했다.)

💡 하지만, Bloom Filter에 특정 원소에 대한 해시 함수 반환값 비트가 모두 켜져있더라도 실제로 원소가 존재할 지는 직접 확인해봐야한다.

False positive

False positive란 Bloom Filter에서 존재한다고 반환했지만 실제로 원소를 조회하면 없는 경우를 의미한다.

이 경우가 발생하는 이유는, 해시 함수에 대한 해시 충돌이 불가피하기 때문이다.

Bloom Filter Calculator 사이트에서 아래의 조건에 대한 False positive 확률을 계산할 수 있다고 한다.

1

2

3

4

n : Bloom Filter에 등록된 아이템

p : False positive의 확률. 0~1 범위

m : Bloom Filter의 비트 수

k : 해시 함수의 갯수

결론

Bloom Filter를 통해 확률적으로 원소가 존재하는 지 확인할 수 있다는 점은 장점으로 다가왔다. 구현도 크게 어려울 것 같지는 않다. 하지만 단점이라면 원소를 삭제하더라도 Bloom Filter에 표시할 수 없다. 왜냐하면 해당 비트가 다른 원소와 관련이 있을 수 있기 때문이다.

따라서 삭제가 될 수 없는 데이터에 대해서 Bloom Filter를 적용하는 것이 좋겠다.

Java의 guava 패키지에 Bloom Filter에 대한 구현체가 있다고 한다.